ご挨拶

永安山 保福寺のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。厄除けや家内安全、合格祈願など、皆さまの願いに寄り添った御祈祷を承っております。訪れる方々が安心と希望を感じられるよう、日々心を込めてお祈りしております。どなたでもお気軽にお立ち寄りください。

永安山保福寺二十八世住職

青木 秀貴

曹洞宗とは

鎌倉時代初期に道元禅師が宋より禅の教えを日本に伝え、それが瑩山禅師によって日本全国に広められました。これが曹洞宗の起源となり、二人が宗祖となりました。

福井県にある道元禅師が建立した「吉祥山永平寺」と神奈川県にある瑩山禅師が建立した「諸嶽山總持寺」の二寺が本山です。

曹洞宗は決められた姿勢で行う坐禅を大事にする禅宗で、臨済州、黄檗宗とともに「日本三禅宗」と言われています。また、その教えは「只管打坐」といって、「悟ろうとする気持ちすら捨てて、ただひたすら坐禅に打ちこむ」という意味です。

| 宗祖 | 道元禅師(高祖承陽大師)と 瑩山禅師(太祖常済大師) |

|---|---|

| 本尊 | 釈迦牟尼仏 |

| 御経 | 「修証義」「般若心経」など |

永安山保福寺 縁起

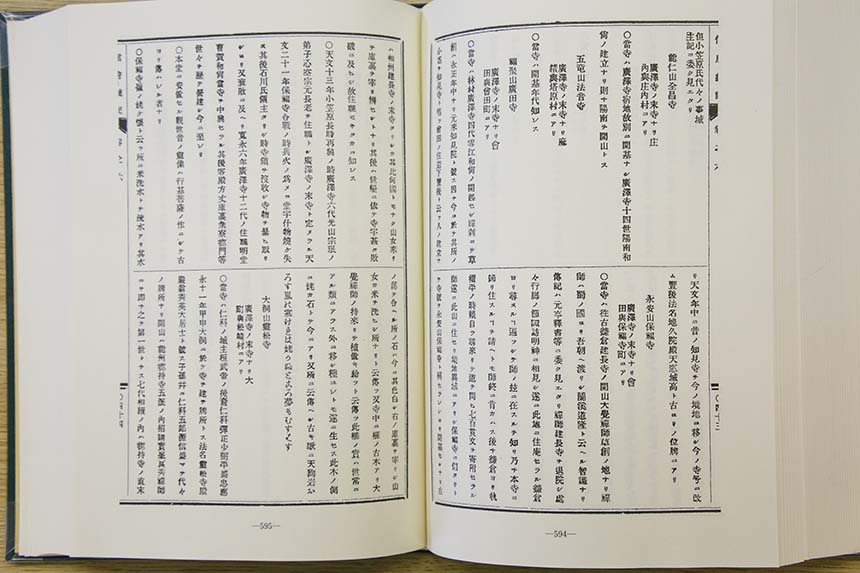

当山は文永5(1268)年に蜀(現在の中国四川省)からの渡来僧【蘭渓道隆(諡号は大覚禅師)】により臨済宗の寺院として開かれました。禅師は鎌倉の建長寺を開いて住職となりそれを辞した後、諸国行脚の折この地に住庵したと伝わります。文永10(1273)年に鎌倉幕府から使者が訪れ諸堂を建立し、後には執権が自ら朱印と七百貫文を寄進したといいます。当時は「保福寺山中原寺」と号す朱印寺でしたが、禅師が「永安山保福寺」と改めました。建長寺の末寺で、応永14(1407)年以後、約100年無住でした。文亀2(1502)年に信濃守護職小笠原家菩提寺である龍雲山廣澤寺の5世住職【雪天正等(諡号は佛日大光禅師)】を開山に迎え、廣澤寺末寺の曹洞宗寺院となりました。天文21(1552)年に小県から保福寺峠を越えて進軍してきた武田信玄と、小笠原長時の間に「保福寺合戦」という戦で諸堂を焼失してしまいましたが、寛永6(1629)年、8世住職【明堂曹賀】により再び中興されました。正徳4(1714)年から宝暦10(1760)年にかけて数代の住職により、庫裡・僧堂・客殿・鐘楼・仁王門の諸堂が建立されました。

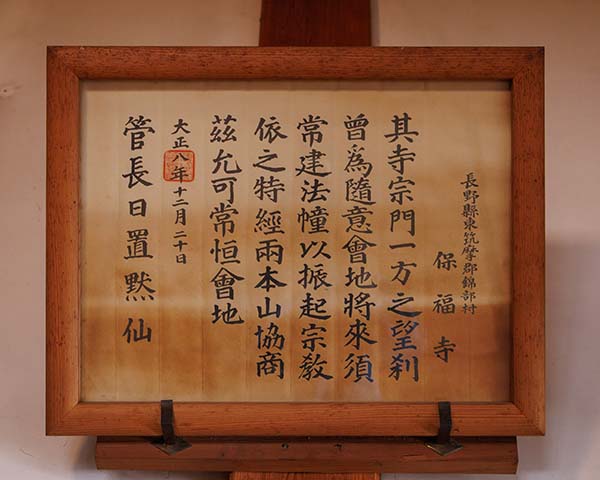

その後、明治16年に町内の多くを襲った「保福寺大火」によって宝暦10年建立の仁王門、鎌倉時代作の本尊、過去帳とその他数品の什物以外は焼失してしまいました。庫裡は明治18年・鐘楼は同24年、本堂は大正11年に再建され現在に至ります。24世青木道海住職の代に大正6年6月5日には格地随意会地、同8年12月20日には格地常恒会地という非常に高い寺格を賜っています。

本尊

天冠・面相共に鎌倉期の特徴で、総体に材が厚く、一木造り様の感じを伝えています。法衣は刀の入りが深く、稜を高くし、左右異なる傾向をみせ、衣端には強く飜波を付けるなど鎌倉期の東国仏師の手法が見て取れます。

四賀地区最古の仏像であり、様々に異なった趣向を凝らした法衣の工夫等から四賀地区では一級の仏像とされます。毎年1月の厄除け祈願祭、翌日の大般若法要の2日間のみ公開しております。また、後述の通りに行基菩薩(667~749年)作との伝承もあり、寺が開山された文永5年よりも古い時代から寺があったとの説もあります。禅宗寺院が千手観音を本尊とするのは非常に異例であります。

木造十一面千手観音

立像高143cm 寄木造 檜材

信府統記

信府統記には当山の伝説として次のように記述があります。以下原文記載

本堂に安置せる観世音の霊像は行基菩薩の作にして古より伝われるものなり

保福寺嶺の姥ヶ懐という所に米洗水として流水あり、其の水の落ちて合えるところの石は今に其の色白し、右(保福寺のこと)の庫裡を宰りし山女が米を洗いし所なりといい伝う寺中に榧の古木あり大覚禅師の持ち来りて植え置き給うといい伝う。この榧は実は世の常にある類にあらず、外に移し種と伝えども遂に生ず。この木の側に姥が石とて今にあり

所にいい伝えし古き歌に 天狗岩おろす風の寒ければ姥が懐夢もむすばず

〔出典:古より重要な街道「保福寺峠」と山姥伝説〕

境内に実在する榧の古木は長年雨風に晒され傷みが目だち、当時からの木か不明ですが巨木であります。

山姥は山の神に仕えた巫女や出産・生計の為に入山した女性が原型にあるといわれています。寺の東方の保福寺峠頂には万葉集の碑があります。「信濃路は今の墾道刈株に足踏まなしむ履着けわが夫」と歌われて、現代語訳では「信濃路は開墾された道ですから、笹や切り株の切り口が残っています。しっかりと靴を履いてくださいよ私の夫よ。」となります。

関東等からこの峠を越え九州の防衛の為に駆り出された所謂防人の婦人が、夫の道中の無事を願い詠んだものです。保福寺峠は東は上田方面に抜け、西は京都へ通じます。律令時代(7世紀後半)には現在の赤怒田地区と七嵐地区辺りに朝廷により錦織駅が設けられ、東山道の要衝でありました。

戦国期には武田信玄の信濃侵攻、江戸期には松本藩主の参勤交代に用いられた等、幹線道路として人の往来も盛んでした。それにも由来して山姥の伝説はうまれ、山岳信仰をはじめ諸々の進行と交わり伝承が生じたものと考えられます。

庫裡の裏山に「おんば様」と呼ばれている小さくも精巧な祠があり石塔が納められていました。平成29年の松本市の調査により、石塔は臨済宗当時の住職の墓石であることが判明しました。無縫塔と呼ばれ1200年代に造られたものです。京都や鎌倉など臨済宗が盛んな地域によく見られる造りですが、その他の地域では珍しく、県内では僅かに数点のみです。調査に訪れた学者によると浅間山で採れる石が用いられているようです。当地は東山道の要衝でありましたので、保福寺峠を越えて運ばれたことから、この地域が重要視されてきた事が推察されるとのことでした。

長い歴史の中で墓石であることが失伝されたもようですが、良好な状態で保存されておりました。本堂に「山姥御厨子寄付芳名」の寄付単があります。厨子とは大切なものを収める入れ物のことです。祠の中には小さな鳥居を模した供え物が数点と、賽銭と考えられる古銭も納められていました。前述の学者によると実際に妊婦本人や家族がお参りにきて納めていった物と考えられるようです。いつの時代かは不明ですが、石塔を山姥信仰の対象に見立てたと思われます。寄付単の女性達も、その時代に自由に使える僅かな金銭の中から、子供や孫、お嫁さん、嫁いで行くであろう娘のことを想って寄付をされたと考えられます。現代は場所を変えて安置しています。

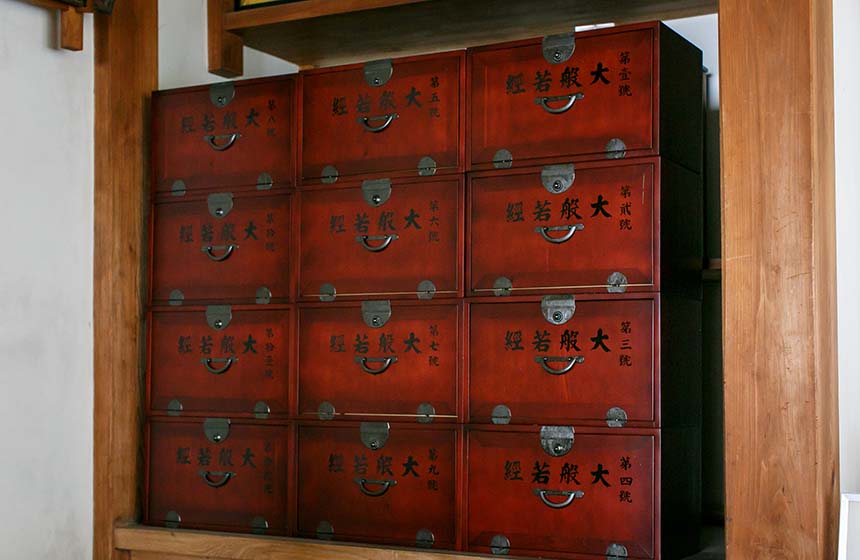

保福寺大般若経経典収納函(全12函)の修繕

大正時代と思われる頃新調された「大般若経」経典函12函が長年の使用による傷みが激しく、この度補修されて、目出度く蘇りました。(2022年4月)